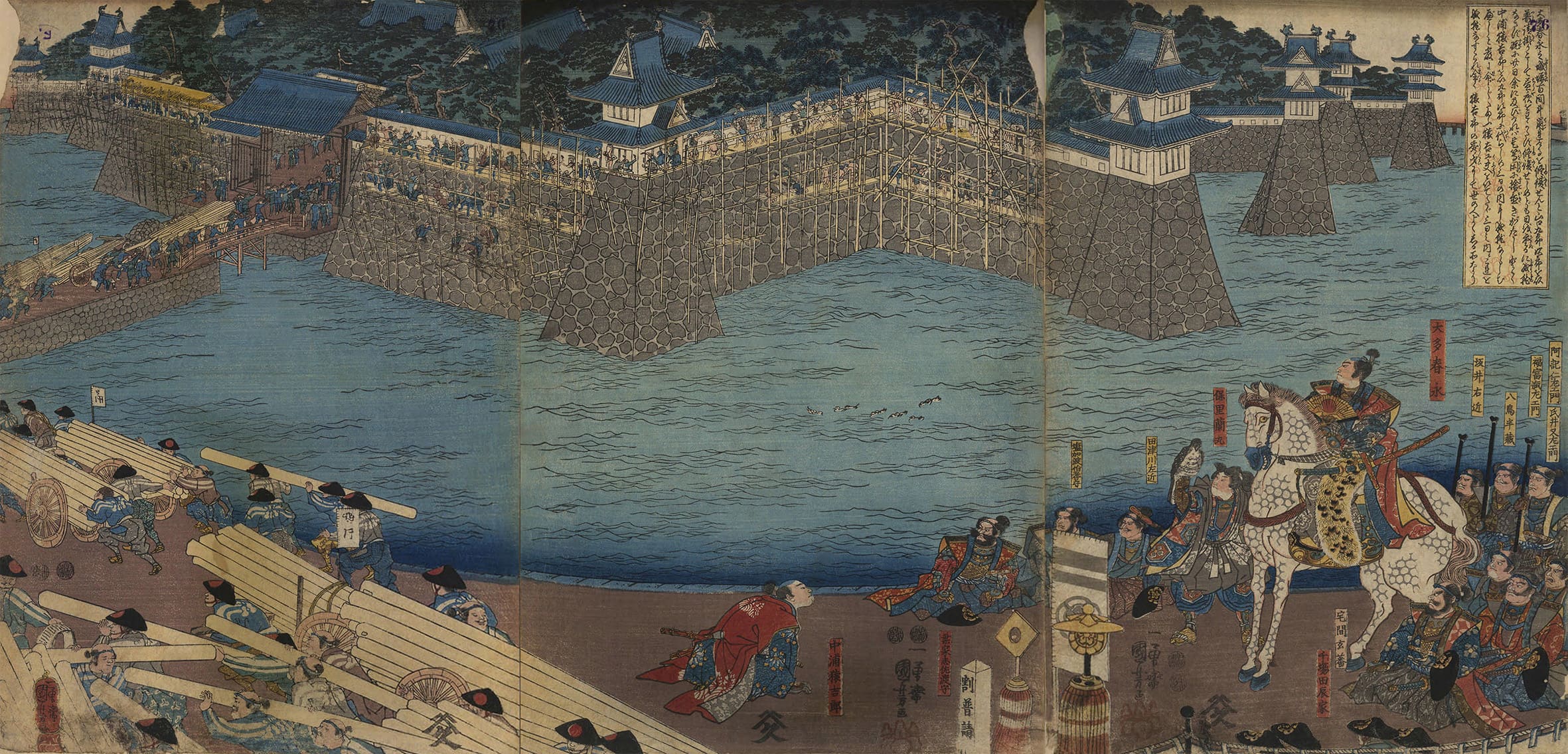

『大日本名将鑑 豊臣秀吉』月岡芳年作(1878–80)

所蔵:MFA Boston

地震で動けなくなった秀吉を、清正が駆けつけて救った──。

史実かどうかを超えて、この場面に流れるのは、「危機にこそ浮かび上がる、関係の本質」です。

制度も権威も揺らぐとき、最後に残るのは 人と人の結びつき。

混乱の時代を率いるための鍵は、目に見える仕組みだけでなく、目に見えない「信頼のレイヤー」 にあるのかもしれません。

歴史から学ぶリーダーシップ戦略|秀吉の統一後の挑戦──成功者が直面した“秩序”と“信頼”のマネジメント

はじめに

日本統一を成し遂げた豊臣秀吉は、征服の成功と引き換えに、

国家の「運営」という、まったく新しい課題に直面しました。

誰もが自由に戦えた“乱世のルール”は終わり、

これからは、

秩序を保ち、

人を束ね、

社会を安定させる段階へ。

必要なのは、もはや武力ではありません。

仕組み・人材・そして信頼のマネジメント でした。

統治とは、

ルールをつくることではなく、

そのルールが「どう運用されるか」まで含めた構造の設計 です。

量子の庭の言葉でいえば、

形としての制度(フォルム)と、

日々揺らぐ運用(ゆらぎ)を、

どう “同じ波形” に整えるか

という作業でもあります。

本エピソードでは、秀吉が実行した

- 太閤検地

- 刀狩

- 惣無事令

この 三つの政策 を軸に、

急成長する組織が必ず直面する

“構造的な課題” を読み解いていきます。

さらに、

現代のスタートアップやミドルマネージャーが抱える苦悩とも重ね合わせながら、

「秩序をつくり、

それでも信頼を失わないリーダーシップとは何か」

という問いに、静かに向き合っていきます。

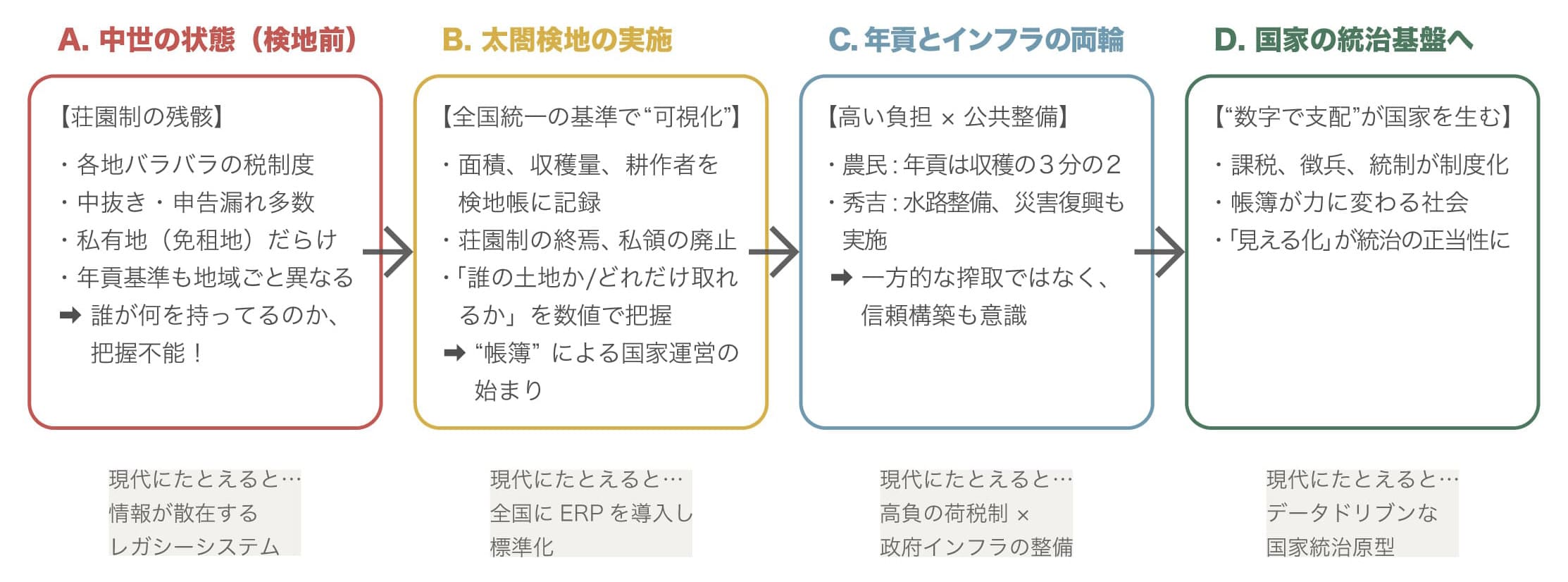

太閤検地──“国家の土台”を可視化する

国家をかたちづくる第一歩は、

その土地をどう把握し、どう支配し、どう分配するか──

つまり “地面の情報”を揃えること から始まりました。

『大多春永 城塀改修之図』『信長、秀吉ニ命ジ築城セシム』より)歌川国芳作

(3枚組浮世絵画帖『大日本歴史錦繪』収録

所蔵:国立国会図書館(デジタルコレクション)

墨俣城(通称・墨俣一夜城)の普請をわずか三日で仕上げ、信長に認められた若き秀吉。

「地を整える者は、国を治める資格を得る」──

その原点が刻まれた一枚。

※保存状態により一部欠損あり。

中世以来、土地支配や徴税の制度は、地域ごとにバラバラでした。

その不均一な構造を全国規模で統一し、

“国家としての土台”に組み替えたのが太閤検地 です。

面積・収穫量・土地の等級が記録された検地帳は、

収税の基準を可視化し、

荘園制という旧来の秩序に、静かに終止符を打ちました。

もちろん、「見える化」には痛みも伴います。

農民は収穫の三分の二を年貢として納める重い負担を負い、

各地で反発も生まれました。

秀吉はその不満を抑えるため、

災害復興や水路整備といった “公共投資” を並行して実施します。

「取り上げるだけの支配」ではなく、

“回収と還元のバランス”を組み込んだ運営 へ。

ここに、

武力から制度へ、征服から統治へ という

リーダーの役割転換が、はっきりと姿を現します。

図:太閤検地─土地と数字で “国家“ を作る

(統治インフラの可視化)

🪶 補足視点:帳簿で国を治めるという発明

土地と人を、数字で把握するという行為は、

剣や鉄砲よりも、はるかに持続的な力を持ちます。

太閤検地は、

“暴力の支配”を、“管理による秩序”へと切り替えた最初の国家実験

だったのかもしれません。

🧭 教訓:透明性は、信頼のはじまり

● “見える化”は、支配の道具であると同時に、納得の土台 になる

● 負担が重くても、インフラ整備などの “還元”があれば反発は減る

● 制度と信頼の 両輪を設計できるかどうか が、組織の持続性を決める

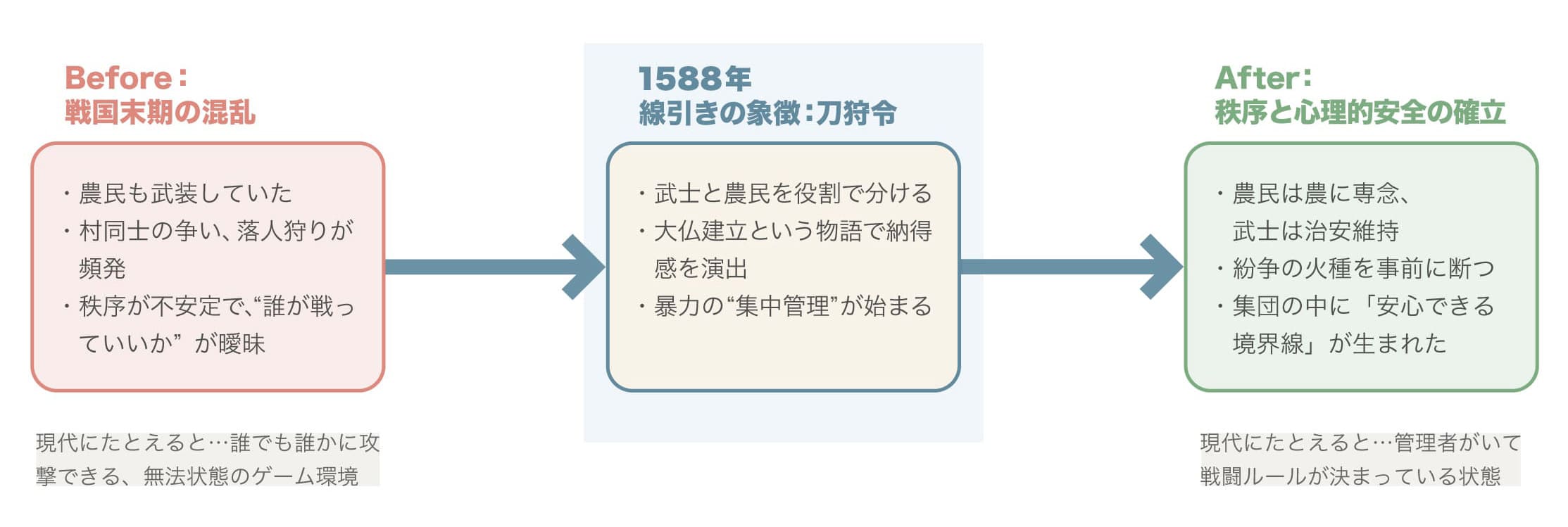

刀狩──秩序を守る「線引き」の戦略

戦国時代、農民もまた自衛のために武器を持ち、

村同士の争いや“落人狩り”といった小競り合いが、日常のように起きていました。

武力が分散し、

誰もが戦える時代──

それは一見、自由な世界に見えて、同時に

「誰が秩序を守るのか」が曖昧な状態 でもありました。

この混沌に明確な線を引くために秀吉が打ち出したのが、

刀狩 です。

農民から武器を没収し、

- 「戦う者(武士)」

- 「耕す者(農民)」

という役割を分けることで、

国家としての秩序を “目に見える構造”として固定化 しようとしました。

名目は「大仏建立のための金属回収」。

けれども、実際の狙いはもっと根源的でした。

──暴力の使用権を、国家へ一本化すること。

つまり刀狩とは、

「誰が戦えるのか」というルールそのものを書き換える政策 だったのです。

図:刀狩──秩序を守る ”線引き“ の戦略

🪶 補足視点:刀狩とは、暴力の「権利」を回収すること

「刀を預けてください」という言葉は、

実は──

「これから秩序の管理は、国家(=秀吉)が引き受けます」

という宣言でもありました。

武力を、村や家という単位から切り離し、

“治安の主導権”を中央へ移す。

この一手が、

国家という存在の輪郭を、現実のものとして確定させた のです。

量子の庭の言葉でいえば、

乱立していた複数の「暴力の波」をひとつに収束させ、

秩序という波形へと整える試みだった、とも言えます。

🧭 教訓:秩序とは、「誰が何をしないか」を決めること

● 役割の明確化は、混乱を減らし、組織に 安定と効率 をもたらす

● 権威や物語の活用は、ルールに “納得の余白” を生む

● 制度と信頼は矛盾しない。むしろ “両輪”として設計されるべきもの

惣無事令──争いを止めるための「統制フレーム」

『長篠合戦図屏風 6曲1隻(部分)』(江戸時代前期)

出典:名古屋市博物館収蔵品データベース

(CC BY-NC-ND に基づき掲載)

槍隊と鉄砲隊が配置される戦術構造──“配置された武力”へと移行する過程が見える。

『長篠合戦図屏風 6曲1隻(部分)』(江戸時代前期)

出典:名古屋市博物館収蔵品データベース

(CC BY-NC-ND に基づき掲載)

戦術の制度化を示す象徴としての馬防柵──戦国末期の“秩序設計”の萌芽。

戦国時代の日本では、

大名同士の争いだけでなく、村同士の小競り合いまでもが、

瞬く間に合戦へと発展する構造がありました。

この「争いの連鎖」を断つために、秀吉が打ち出したのが

惣無事令 です。

これは、大名同士の私戦を禁じ、

紛争の裁定権を“中央に一元化”する という試みでした。

つまり惣無事令とは、

「争いを止める仕組みそのものを、国家レベルで設計する」

という、従来の戦国政治とはまったく異なる

“秩序の運用モデルの転換” だったのです。

現代風に言い換えるなら、

惣無事令とは “平和の集中管理” でした。

争いが起きたとき、

- 誰が

- どのような基準で

- どの権限で裁くのか

そのフレームを国家が引き受けること。

これは、「国家が成立するための最低条件」そのものでした。

ただし、この制度は決定的な“危うさ”も孕んでいました。

問題は、この裁定を行うのが、

制度ではなく、あくまで“秀吉個人”であった という点です。

裁きに一貫性がなければ、

秩序の仕組みは一瞬で 「法」から「個人の恣意(判断)」へと反転 します。

惣無事令は、

- 国家という「秩序の完成形」へ近づいた制度であると同時に、

- 個人の判断に依存する、極めて不安定な構造でもありました。

🪶 補足視点:「喧嘩は俺が裁く」で、戦国は終わった

争いの “最終仲裁者” になった瞬間、

その人物は、もはや一武将ではなく

「秩序そのものの担い手」 になります。

けれども──

その裁きに偏りが生じれば、不満は水面下で蓄積し、

やがて次の混乱の火種へと変わっていきます。

量子の庭の言葉でいえば、

対立の波をひとつに収束させるには、

“揺らぎを増幅させない、透明な運用”

が不可欠なのです。

🧭 教訓:平和をつくるのは、ルールではなく「その運用」

● 秩序維持には、対立そのものを 予防するフレーム が必要

● 制度が信頼されるかどうかは、“裁く側の公平性” によって決まる

● 平和は命令だけでは保てない──

そこに “納得” が宿るかどうか が、最終的な分かれ目になる

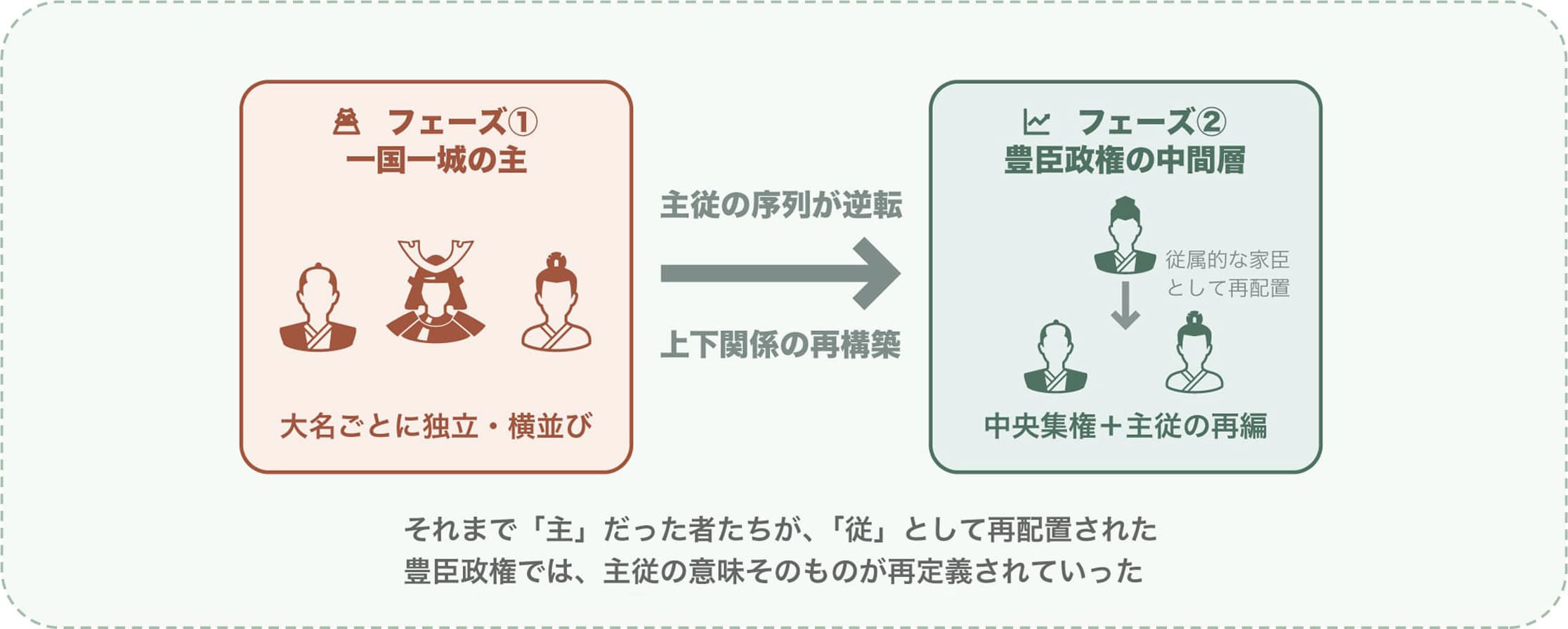

補足図:主従の構造化マップ── 「主」から「従」への転換

かつては「並ぶ主」であった大名たちが、

「仕える従」へと組み替えられていく──

惣無事令は、その構造転換を決定づけた政策でもありました。

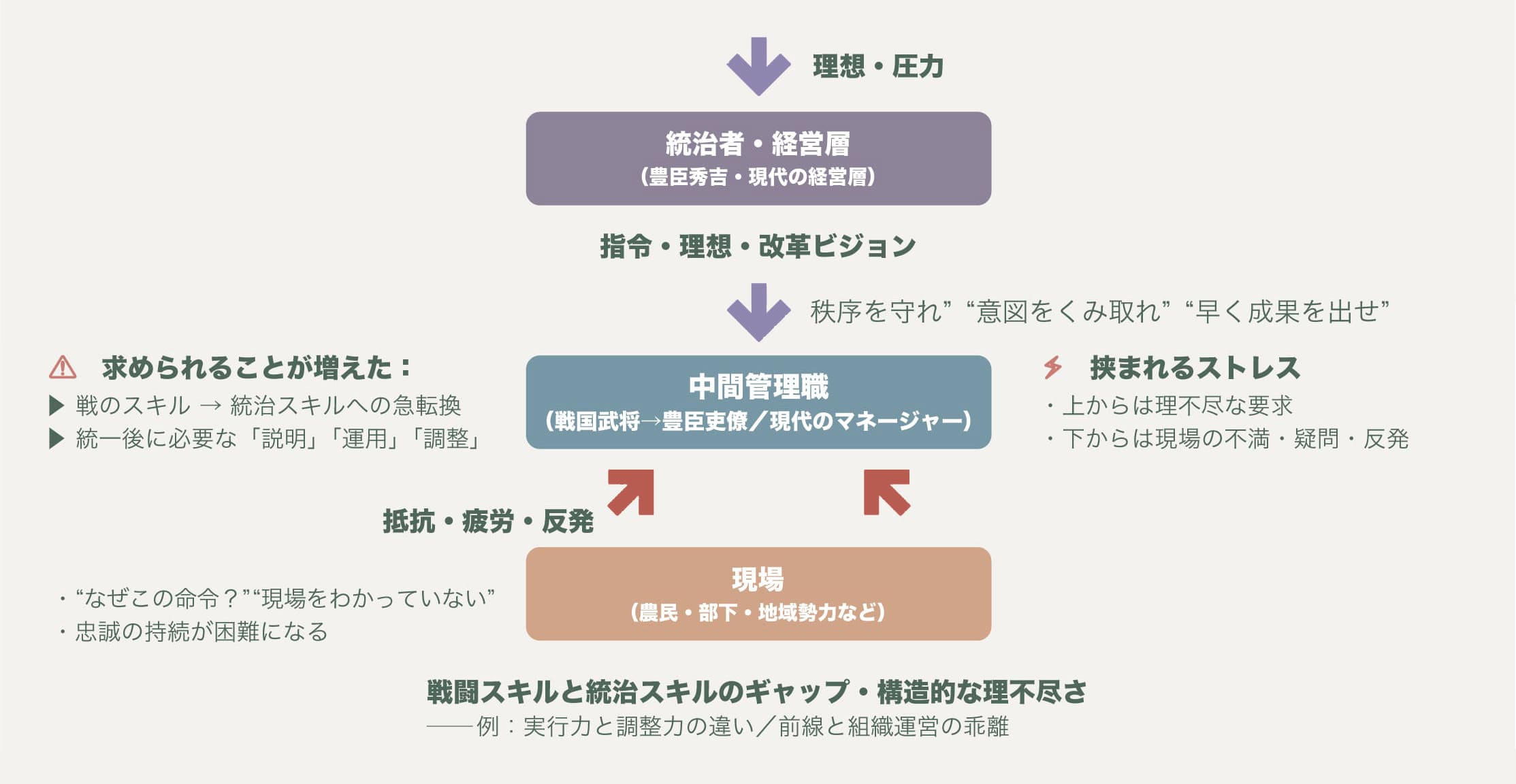

ミドルマネージャーの苦悩──意図と現場の狭間で揺れる人々

戦が終わったあと、

最初に悲鳴を上げるのは、いつの時代も「現場」です。

日本統一という壮挙を支えた豊臣政権の実働部隊は、

各地に配置された家臣たち──

すなわち 戦国のミドルマネージャー でした。

経営(中央)と現場(地方)の狭間で揺らぐ波を、どう整えるか。

それが、彼らに課された最大の役割でした。

ミドルの仕事は「伝令」ではなく「翻訳」だった

彼らの役割は、単なる命令の伝達ではありません。

- 秀吉の意図を読み取る

- 各地の現実に合わせて“運用の形”に変換する

- 情報を解釈し、調整し、ときに軋轢を引き受ける

- 不満を吸収しながら、現場へ落とし込む

現代でいえば、

「経営と現場をつなぐ翻訳者」 であり、

同時に 「摩擦の受け皿」 でもありました。

最大の問題:戦の評価軸で、統治の人材を選んでしまったこと

ところが、戦国の人材登用の多くは、

あくまで “戦場での強さ” を評価軸として行われてきました。

けれど、

- 統治

- 管理

- 調整

- 合意形成

は、戦場で求められる能力とは まったく別のスキルセット です。

突然「管理職」になることは、

決して簡単な移行ではありませんでした。

スキルのギャップ

任命と実力のズレ

家臣団内の派閥と序列

中央と地方の板挟み

こうした構造的なひずみは慢性的なストレスとなり、

やがて 豊臣政権の持続性そのものを内側から蝕んでいきます。

🪶 補足視点:戦の手腕とマネジメント力は、まったく別の力

前線で輝いた人が、

そのまま“管理職向き”とは限らない。

これは、現代の組織でも繰り返される落とし穴です。

むしろ重要なのは、

「戦える人」と「組織を支える人」は、別の適性を持つ

という前提に立てるかどうか。

量子の庭の比喩でいえば──

“戦場での大きな波”を立てる力と、

“チームの基底の波”を安定させる力は、

まったく別の位相を持つ力 なのです。

🧭 教訓:中間こそ、リーダーシップの核心が宿る場所

なぜなら、

ミドルは 「現場」と「経営」を同時に観測する唯一の層 だからです。

● 適材適所は、「戦う人」と「支える人」の区別から始まる

● 不満や失敗が集中する中間に、“心が潰れない逃げ道”が必要

● 中間層の安定は、組織の持続性そのものを左右する

● 中間が安心して働ける組織は、最前線でも崩れにくい

豊臣政権が直面した最大の課題は、突き詰めればこれでした。

豊臣政権が直面した、もう一つの本質的な問い

「戦の人材を、統治の人材へと転換できるのか」

戦戦国期の武将たちは、多くが

“前線での強さ” を評価軸として抜擢された人材です。

けれども、国家運営の段階に入った瞬間、

求められるのはまったく別の能力でした。

- 調整する力

- 情報を咀嚼する力

- 現場の摩擦を吸収する力

- 長期安定に向けて “波を整える力”

つまり、

戦から統治へ──スキルの位相そのものが切り替わる瞬間 だったのです。

この転換がうまくいかなかったとき、

もっとも負荷が集中するのが 中間層 でした。

なぜ、ミドルが最初に壊れるのか

秀吉の政策に従いながら、

各地の現実を踏まえて判断し、

不満を吸収し、

現場と中央をつなぐ。

この負荷は、

組織の成長スピードが速ければ速いほど、指数関数的に増大します。

その構造を示したのが、次の図です。

図:ミドルマネージャーの苦悩と組織運営の課題

── 中間層が直面する “板挟み” の構造と負荷を可視化

🧭 教訓:統治と戦は、まったく別のスキルセットである

● 「統治」は「戦」の延長ではなく、次のステージの仕事

● 成長期の組織では、スキル転換に追いつけない中間層が最初にパンクする

● 失敗・不満・摩擦が中間に集まる構造は、政権(組織)の“根”を弱らせる

● “現場の声中央に届く構造”こそが、持続可能なリーダーシップの基盤

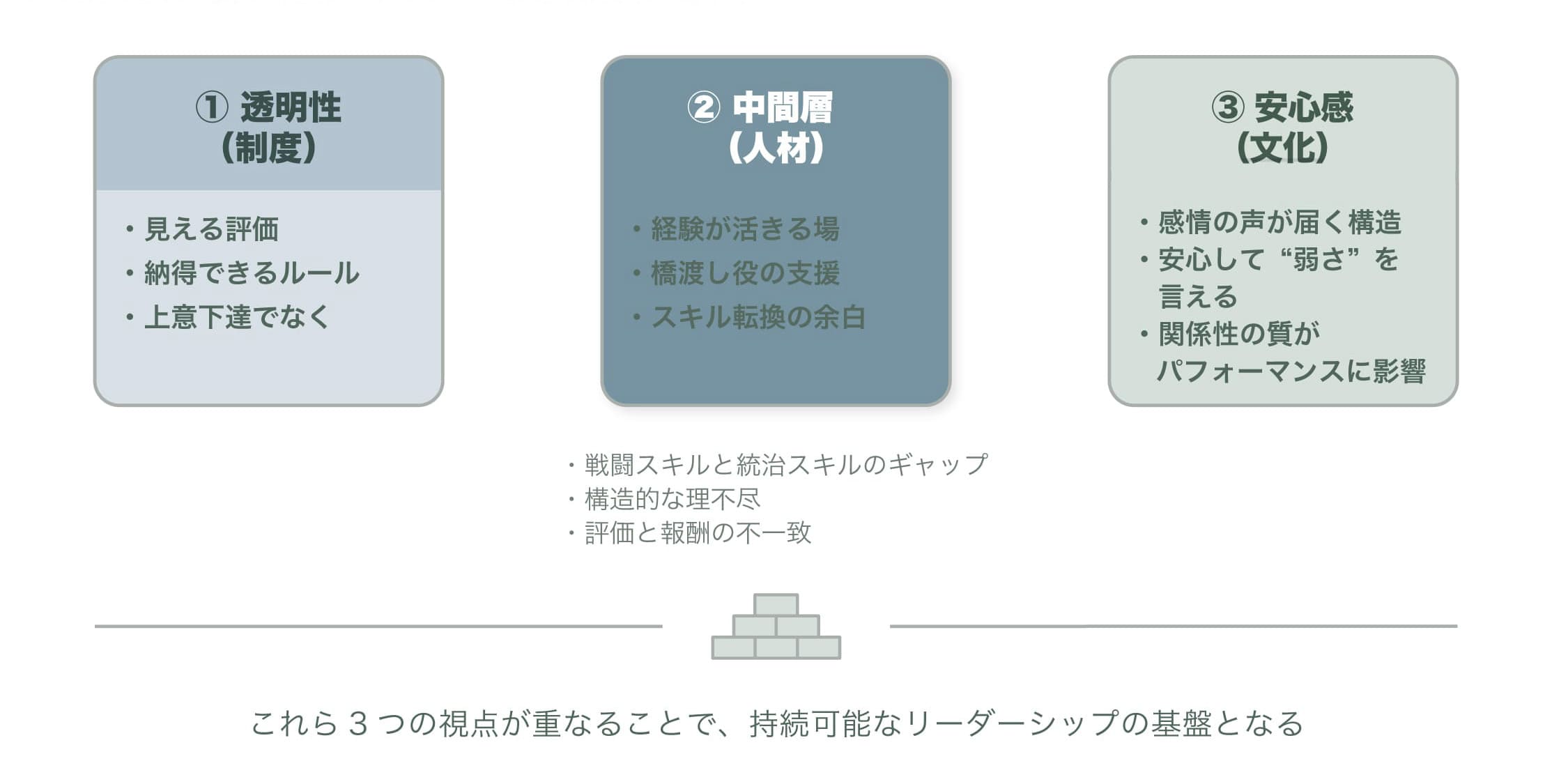

現代への示唆──制度・人材・安心感の三位一体構造

都市の喧騒と、地方の静けさ。

400年前も今も、組織を動かす苦労はほとんど変わりません。

秀吉が築こうとした秩序、

その裏に潜んでいた課題──

それらは時代を越えて、姿を変えながら、現代にも繰り返し現れています。

図:現代への示唆

三つの柱で築く組織の未来──制度・人材・そして安心感

組織の持続可能性を支える三つの視点を、過去の板挟み構造を超えるかたちで再構成した図です。

🪶 補足視点:400年前と現代の“同じ構造”

組織が大きくなるほど、

「制度(透明性)」

「人材(中間層)」

「文化(安心感)」

という三つのレイヤーが、同時に揺れやすくなります。

これは、秀吉の統治でも、現代の企業でも変わらない

“普遍的な構造” です。

🧭 教訓:制度・人材・安心感の「三位一体構造」

1. 透明性と秩序の設計──ルールが安心感を生む

明確なルールや情報の透明性は、

組織全体に “安心できる共通認識” をもたらします。

信頼の土台は、数字・制度・仕組みといった

「見える骨格」によって支えられる。

これは、太閤検地が示した教訓とも重なります。

2. 中間層を支える構造──現場と経営をつなぐ回路

ミドルマネージャーは、「現場」と「経営」をつなぐ最重要ノード。

納得感ある裁量と、不満や負担を吸収できる “逃げ道” の設計が、

組織の持続力を大きく左右します。

量子の庭でいえば、中央の節(ノード)が乱れると、

全体の波形が不安定になるという構造に近いものです。

3. ウェルビーイングの視点──“安心して働ける場”の設計

制度や人材だけでは、組織は安定しません。

● 負担の偏りを減らす

● 心理的安全性のある場

● 支援のルート(相談・休息・環境整備)

こうした要素が人々の “基底状態” を整え、

パフォーマンスの波を安定させていきます。

『洛中洛外図屏風 左隻』

所蔵:佛教大学図書館(デジタルコレクション)

江戸初期の京都を描いたこの屏風は、

自然・政治・暮らし・文化が重なり合いながら形成される

都市の「秩序」を可視化している。

制度だけではなく、人と人の関係性の積み重ねによって

都市が成り立っていたことが伝わってくる。

『洛中洛外図屏風 左隻 第四扇(二条城周辺)』

所蔵:佛教大学図書館(デジタルコレクション)

左隻第四扇に描かれた二条城には、

現在は失われた天守と、城門に入る御所車の行列が描かれている。

寛永三年(1626)、天守完成にともなう

後水尾天皇の行幸を描いたものと考えられており、

権力・儀礼・都市秩序が一体となった瞬間を伝えている。

終わりに

豊臣秀吉の統治は、

「山を登ることよりも、山頂に立ち続けることのほうが難しい」

──その事実を静かに教えてくれます。

制度を整え、人を動かし、秩序を守ろうとした秀吉の歩みは、

成功のその先にこそ、より複雑で繊細な課題が待っていることを物語っていました。

戦で勝つことと、社会を運営すること。

この二つは似ているようで、まったく異なる営みです。

けれども、これは戦国時代だけの話ではありません。

私たちもまた、絶えず変化する時代の中で、

制度をつくり、人と向き合い、組織やチームの“未来を形づくる側”に立つことがあります。

そこで本当に役立つのは、

派手な成功だけではなく、

失敗や揺らぎの中から見えてくる

「構造のほころび」や「人の心の動き」 なのかもしれません。

量子の庭の言葉でいえば、

外から見える波ではなく、その下にある静かな“基底のゆらぎ”

──見えないレイヤーが未来を決めています。

歴史は遠い物語ではありません。

いま私たちが立つ場所に、そっと問いを置いてくれます。

「あなたは、どんな秩序をつくり、どんな未来を育てようとしているのか?」

その問いこそが、次の一歩を照らす光になるのかもしれません。

見える構造と見えない波

──その両方が整ったとき、

組織ははじめて、静かに前へ進み始めます。

けれど、その「静かに進み続ける時間」こそが、

いちばん人の力を必要とする時間でもあります。

終わりに──静かな秩序のそばで

制度をつくること。

人を配置すること。

秩序を設計すること。

それらは、図や言葉の上では、いつも整然としています。

けれども現実の中では、その“正しさ”の運用に、

名前のつかない疲労や、迷いが静かに滲みます。

秀吉の時代も、きっと同じでした。

検地の数字の裏に、現場の息遣いがあり、

刀狩の名目の裏に、村人の不安があり、

惣無事令の掲げる「平和」の裏に、

裁かれることへの静かなためらいがあった。

そしてそのすべてを、

誰にも見えない場所で支えていたのが、

現場と上のあいだに立つ人たちでした。

制度は、紙の上では完成します。

けれども、人の上では、いつも途中のままです。

だからこそ、

制度と人のあいだに「安心」が必要になり、

安心のない秩序は、いずれ静かに軋みはじめます。

もし、あなたがいま

組織という構造の中で、

上と下、理想と現実、そのあいだに立っているのだとしたら。

その揺れに気づいていること自体が、

すでに一つの「支える力」になっているのかもしれません。

世界は、

声の大きなリーダーだけで形づくられるのではなく、

構造の揺れに気づき、

ゆらぎをそっと整えようとする無数の知性によって、

静かに保たれています。

第6回は、

「勝ったあとに、何を守るのか」という物語でした。

そしてそれは、

いつの時代も、

いちばん難しくて、いちばん尊い問いなのだと思います。

コメントを残す